ちょっと大げさに言うなら、ミステリーの歩んできた道を振り返るのは、有史以来の人類の歴史を眺めわたすことに等しい。ミステリーの起源は聖書にまで遡るといわれるし、「推理小説の歴史はアルキメデスにはじまる」と題した研究書まであるくらいだ。しかし、“最初の一歩”を過去に探すなら、アーサー・コナン・ドイルの『緋色の研究』こそがそれにあたるといっていいだろう。もしも名探偵シャーロック・ホームズが初めて読者の前に登場したこの作品がなければ、今日のミステリーの繁栄はなかったに違いない。ホームズを生んだ“ミステリーの母国”イギリス。ここでは、ホームズの誕生から現代ミステリーの最前線にいたるまでの英国ミステリーの歴史を、駈け足でたどってみたいと思う。

ホームズの誕生は近代の夜明けと共に

少し固い話からはじめさせてもらうと、シャーロック・ホームズの誕生と英国の近代史は、切っても切り離せない関係にある。初めてホームズの物語が書かれた19世紀ビクトリア朝の英国は、産業革命による近代化の途上にあって、勧善懲悪の社会システムともいうべき近代的な警察組織の整備が急速に進められつつあった。

いっぽう、この国には、ブロンテ姉妹の『ジェイン・エア』や『嵐が丘』などに連なるゴシック・ロマンスという恐怖小説の伝統があって、この系譜は大西洋を挟んだアメリカへも飛び火し、影響を受けたポーは『モルグ街の殺人事件』などを発表した。ディケンズがミステリーの趣向もある『荒涼館』を世に問うたのもこの時代である。

この社会的な背景と、物語文学の肥沃な土壌に登場したホームズの物語は、『バスカヴィル家の犬』を含む4つの長篇とともに、大衆雑誌〈ストランド・マガジン〉に掲載された短篇小説がホームズ人気に火をつけたと伝えられる。その数々は、『シャーロック・ホームズの冒険』をはじめとする5冊の短編集にまとめられている。

ホームズの生みの親コナン・ドイルは、『豪勇ジェラールの冒険』などの歴史小説や『失われた世界』などのSF、『マラコット海淵』などの海洋小説も手がけたが、医師の仕事の片手間に書き始めたホームズの物語が桁外れの人気を博す。間もなく、ホームズの成功に触発された多くのフォロワーたちが、ドイルに続けとばかりに次々名乗りをあげていったのも当然のことだろう。

そんな“シャーロック・ホームズのライバルたち”には、G・K・チェスタトンのブラウン神父(『ブラウン神父の純智』他)や、『べにはこべ』で知られるバロネス・オルツィの隅の老人、さらにはオースティン・フリーマンの法医学者ソーンダイク博士(『歌う白骨』)らがいた。のちにフリーマンは“倒叙ミステリー”という新機軸を打ち出したことでも知られることとなった。

現代では「刑事コロンボ」や「古畑任三郎」でおなじみの、最初に犯人が明かされるこの倒叙の形式は、妻殺しの完全犯罪をたくらむ医師の心の内を克明に描いたフランシス・アイルズの『殺意』や、遺産目当ての男が伯母に仕掛けるプロバビリティの犯罪と意外な顛末を描くリチャード・ハルの『伯母殺人事件』などへと引き継がれていく。

ドイルとライバル作家たちの活躍により、大衆小説の世界で市民権を得た本格ミステリーは、やがて百花繚乱の円熟期を迎える。ふたつの世界大戦の狭間にあたるその20年間は“黄金時代”とも呼ばれている。

この一時代を象徴するのは、なんといっても“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーの登場だろう。黄金時代は、彼女のデビュー作『スタイルズ荘の怪事件』とともにはじまったといっても過言ではない。有名な『アクロイド殺し』をはじめ、アルファベットの順番で連続殺人が起きる『ABC殺人事件』や、孤島に集められた男女が童謡の歌詞どおりに次々死んでいく『そして誰もいなくなった』などの名作が相次いだ。

ミステリー史上にその名を刻むのは、クリスティーの作品ばかりではない。英仏海峡を行き来する死体の入った樽をめぐる、アリバイ・トリックの試行錯誤を描いたF・W・クロフツの『樽』や、迷宮入り寸前の難事件を素人探偵たちが机上の推理を戦わせるアントニイ・バークリーの『毒入りチョコレート事件』、江戸川乱歩が惚れこみ、『緑衣の鬼』で本歌取りをしたイーデン・フィルポッツの『赤毛のレッドメーン家』、またクリスティーと並び称される女性作家ドロシー・セイヤーズの『毒』や『ナイン・テイラーズ』など、謎解きの妙味やパズル性に重きをおいた作品が次々と読者の前に登場した。

黄金時代には書き手の層も厚くなったが、「くまのプーさん」の作者A・A・ミルンも『赤い館の秘密』でミステリーに手を染めた。また英国王室から桂冠詩人の称号を授けられたセシル・デイ・ルイスが、わが家の雨漏りの修繕費を捻出するためにニコラス・ブレイクの名でミステリーを書きはじめたのも有名なエピソードだ。

そのブレイクをはじめ、エドマンド・クリスピンやマイクル・イネス、クリスチアナ・ブランドらは、黄金時代の次世代作家にあたる“新本格派”と呼ばれた。イネスの代表作『ある詩人への挽歌』は、語り手の異なる複数の手記から、スコットランドの古城で起きた墜落死事件の真相が浮かびあがってくる。黄金時代直系のパズル性と稚気で、亡くなった後も人気の衰えないブランドは、つい先ごろも『領主館の花嫁たち』がファンを狂喜させたばかりだ。

そしてもう一人、同時代で忘れてはならないのがジョセフィン・テイである。悪王として後世に伝わるリチャード三世をめぐり、けがで入院中の警部がベッドの上で歴史上の常識を覆して見せる『時の娘』で、『偽証裁判』のアン・ペリーらへと連なる歴史ミステリーの扉を開いた作家といっていい。

英国ミステリー、もうひとつの流れとは?

ところで、このあたりで英国ミステリーのもうひとつの別の流れを追ってみよう。冒険小説・スパイ・スリラーの系譜である。そもそも英国にはダニエル・デフォー『ロビンソン・クルーソー』、ジョナサン・スウィフト『ガリバー旅行記』といった冒険物語の伝統があったが、まだ19世紀には“外套と短剣”という言葉に象徴される古風で通俗的なスリラー小説が流行していた。

しかし20世紀に入ると、ヒッチコックが映画化したことで有名なジョン・バカンの『三十九階段』や『闇の奥』で知られるジョゼフ・コンラッドが第二次世界大戦前夜の騒動を描いた『密偵』、さらにはスパイにまつわるさまざまなエピソードを集めた文豪サマセット・モームによる『諜報員アシェンデン』などによって、国家間の諜報戦の舞台裏に注目が集るようになる。

その後、この方面に写実主義を取り入れて、古典的なスパイ小説を近代的なスパイ・スリラーへと進化させたのは、『あるスパイへの墓碑銘』のエリック・アンブラーだといわれる。その精神は、東西冷戦下の米ソの緊張関係を背景に収めた『寒い国から帰ってきたスパイ』のジョン・ル・カレや『ヒューマン・ファクター』のグレアム・グリーンへと引き継がれていく。

その後ル・カレは『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』などで、スパイの非情な世界を深く掘り下げていくが、冷戦の終結によりこの分野は存亡の危機に立たされる。しかし、〈9・11〉の後日談ともいうべき『誰よりも狙われた男』や国家の安全保障をテーマにした『繊細な真実』を世に問うなど、世界情勢へ向けるル・カレの鋭いまなざしに今も衰えはない。

スパイといえば有名な《007》のシリーズにも触れておかねばならないだろう。作者のイアン・フレミングは、海軍の情報部に籍をおいた若き日の見聞をもとに、『死ぬのは奴らだ』や『007は二度死ぬ』など12作の長篇と2つの短篇集を残した。派手なアクションとお色気たっぷりのボンド・ガールでおなじみの銀幕のシリーズとともに根強い人気を誇る007=ジェームズ・ボンドは、今も変わらずスパイの代名詞として通用している。

また、冒険小説の方面では、『孤独なスキーヤー』や『キャンベル渓谷の激闘』など苛酷な自然条件と英国人の“ジョンブル魂”を描き、この分野を牽引したハモンド・イネスがいた。アリステア・マクリーン、ジャック・ヒギンズ、デズモンド・バグリイ、ギャビン・ライアルらの活躍は、イネスが切り開いた道があってこそのものであった。

プロの騎手として鳴らし、後に作家となったディック・フランシスの競馬シリーズも、英国伝統の冒険小説といえるだろう。デビュー作の『本命』をはじめ、チャンピオン・ジョッキーという過去の栄光を背負った片腕の調査員シド・ハレーが活躍する『大穴』『利腕』など、代表作は数え切れない。晩年の『祝宴』などで父フランシスとの絶妙のチームワークを見せた息子のフェリックス・フランシスが、父の死後もクオリティを落とすことなくシリーズを継続しているのは頼もしい限りだ。

そして英国ミステリーは、再び黄金期を迎える

さて、かつて“クリスマスにはクリスティーを!”の宣伝文句とともに、年1作のペースで読者のもとに作品を届けていたミステリーの女王も、1973年の『運命の裏木戸』を最後に新作が途絶え、その3年後には惜しまれつつ他界する。かわって英国ミステリーの最前線に立ったP・D・ジェイムズも、ジェーン・オースティンの世界に材をとった『高慢と偏見、そして殺人』が遺作となってしまったが、クリスティーの後継者にふさわしい活躍にCWA(英国推理作家協会)とMWA(アメリカ探偵作家クラブ)の両方から巨匠賞を贈られている。

ジェイムズと前後してデビューし、英国ミステリーの伝統を守りつつも、さまざまな作風にチャレンジした作家に『虚栄は死なず』のルース・レンデル、『骨と沈黙』のレジナルド・ヒル、『偽のデュー警部』のピーター・ラヴゼイ、『キドリントンから消えた娘』のコリン・デクスターらがいる。本格ミステリーという美味なる古酒を現代という時代の新しい皮袋に入れた彼らの作品群により、英国ミステリーは今まさに“第二の黄金時代”を迎えているといっていいだろう。

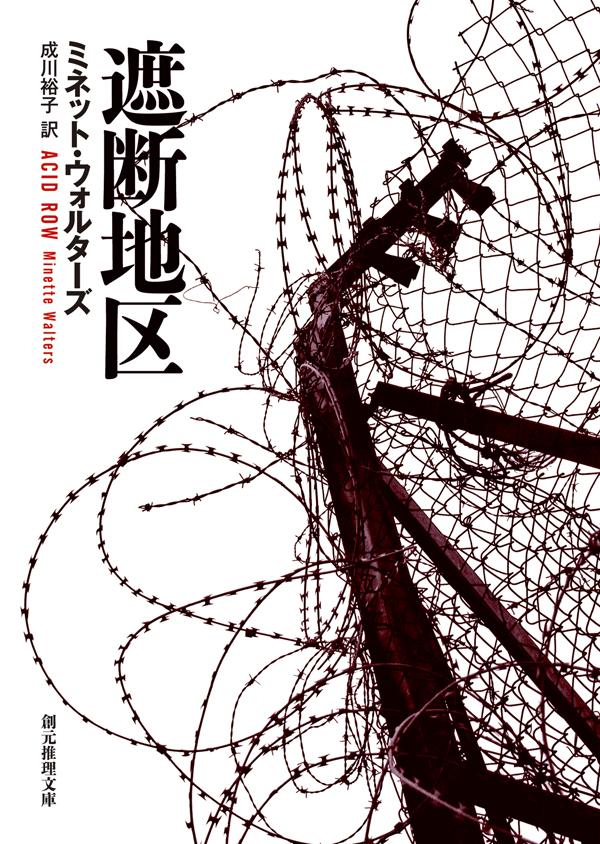

そして21世紀の今、クリスティー、ジェイムズらにかわってミステリー界の最前線に立つひとりが、『氷の家』でデビューしたミネット・ウォルターズである。現代社会の抱える闇をえぐるかのような『遮断地区』から、実話を鮮やかに料理してみせる『養鶏場の殺人/火口箱』までと、その作風は実に幅広い。ウォルターズと彼女が牽引する現代の英国ミステリーには、どんな未来が待ち受けるのか。その変化と進化からは目が離せない。

プロフィール

三橋 曉(みつはし・あきら)

1955年東京生まれ。エンターテインメント文学や映画についての書評、コラムなどを活字媒体やウェブに執筆。レギュラーは『ミステリマガジン』『波』『新刊展望』など。そのほか、文庫解説など多数。

![[ booklista ] 株式会社ブックリスタ](https://www.booklista.co.jp/wp-content/themes/booklista_03/library/images/logo.svg)